上个月完成了工伤的认定,于是把治疗期间的费用拿去进行了一些报销。把一些信息也分享给大家。

工伤如何报销?

工伤报销需要你提供的是你从入院到出院所用到的各种发票、明细、收据等信息,进行报销。在治疗期间,你大概率是会使用医保 + 自行支付的方式来进行报销的。所以到时候报销的是你自行支付的部分。

如果你在出事故的时候,刚好处在一个尴尬期(比如我当时就是刚从深圳 relocate 到北京,社保虽然已经交上了,但还没有社保卡和社保电子凭证),你就需要先自行垫付所有费用。并在完成治疗后进行报销。

报销的流程是什么样的?

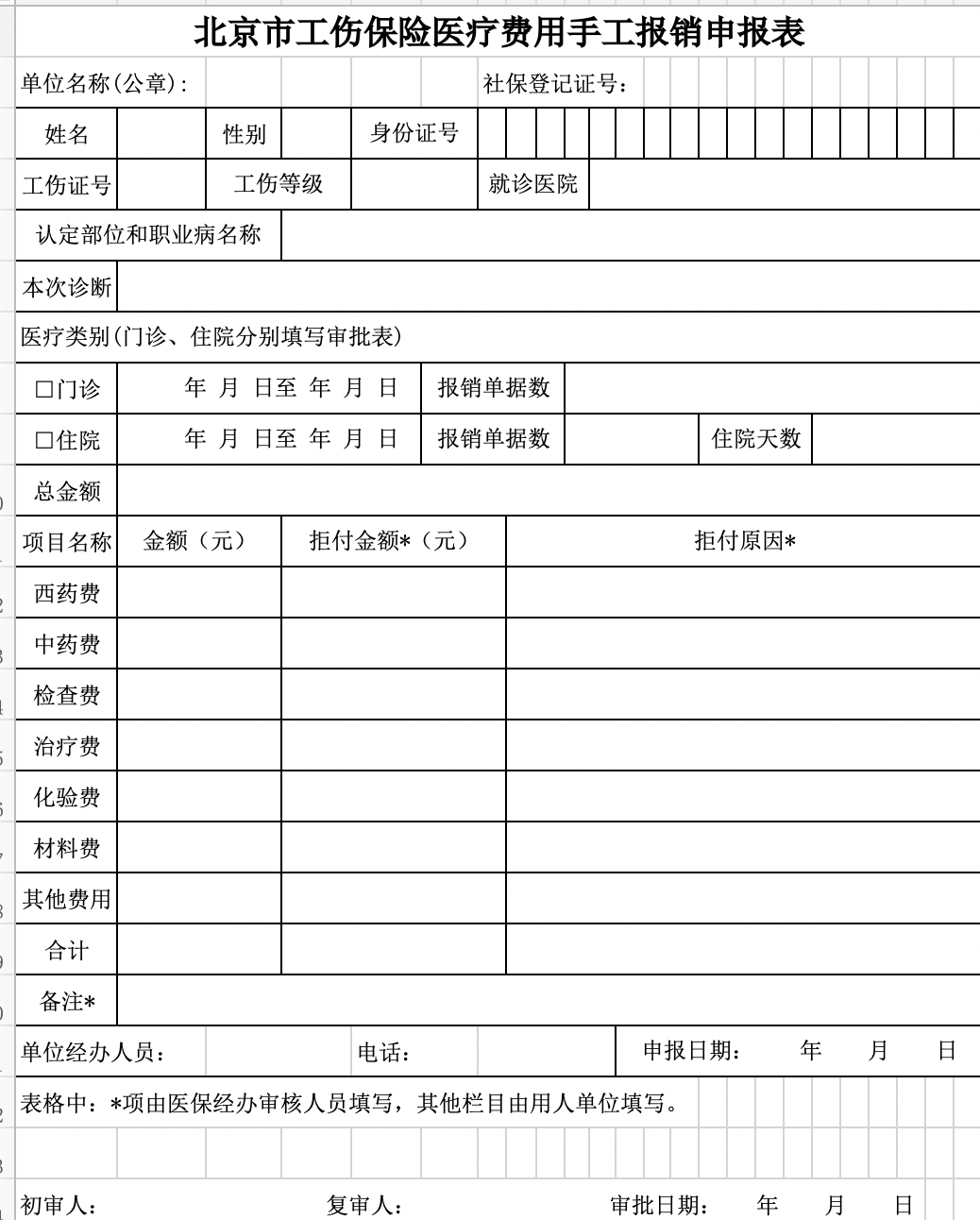

当你完成了治疗后,可以联系你的报销同学,需要进行一个手工报销的申报表,大概是下面这样的。会需要你填写一些基本的信息。包括工伤证号、就诊医院等等。

此外,你的门诊和住院需要分别填写单据。

报销能报销多少?

理论上,你的所有医疗费用都可以通过工伤报销来进行报销。工伤保险达成的条件相对比较苛刻(需要完成工伤认证),相应的进行的补贴也会比较多。特别是你使用的是正常的医疗救助的情况下,工伤理论上可以报销所有的开支。

如果工伤保险的报销未能覆盖完你的所有医疗支出,那么工伤保险可以开具一个分割单,你可以拿着分割单,进行商业保险的报销。

工伤的赔偿

我之前在字节圈发布过工伤的一些基本信息,有同学提到了“会给一笔巨额赔偿”。这部分是这样的。

并不是所有的工伤都会有巨额赔偿的!

正常情况下,工伤保险的主要用途是用来支付你的医疗费用。凡在工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤报销住院服务标准的,都会进行报销。

理论上,你在进行治疗时,可以咨询一下医生,如果你使用的都是在医保范围内的,大概率都可以在工伤当中报销。

《工伤保险条例》

第五章工伤保险待遇

第三十条,职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗,享受工伤医疗待遇。

职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医,情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。

治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准的,从工伤保险基金支付。工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准,由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门、食品药品监督管理部门等部门规定。

职工住院治疗工伤的伙食补助费,以及经医疗机构出具证明,报经办机构同意,工伤职工到统筹地区以外就医所需的交通、食宿费用从工伤保险基金支付,基金支付的具体标准由统筹地区人民政府规定。

工伤职工治疗非工伤引发的疾病,不享受工伤医疗待遇,按照基本医疗保险办法处理。

工伤职工到签订服务协议的医疗机构进行工伤康复的费用,符合规定的,从工伤保险基金支付。

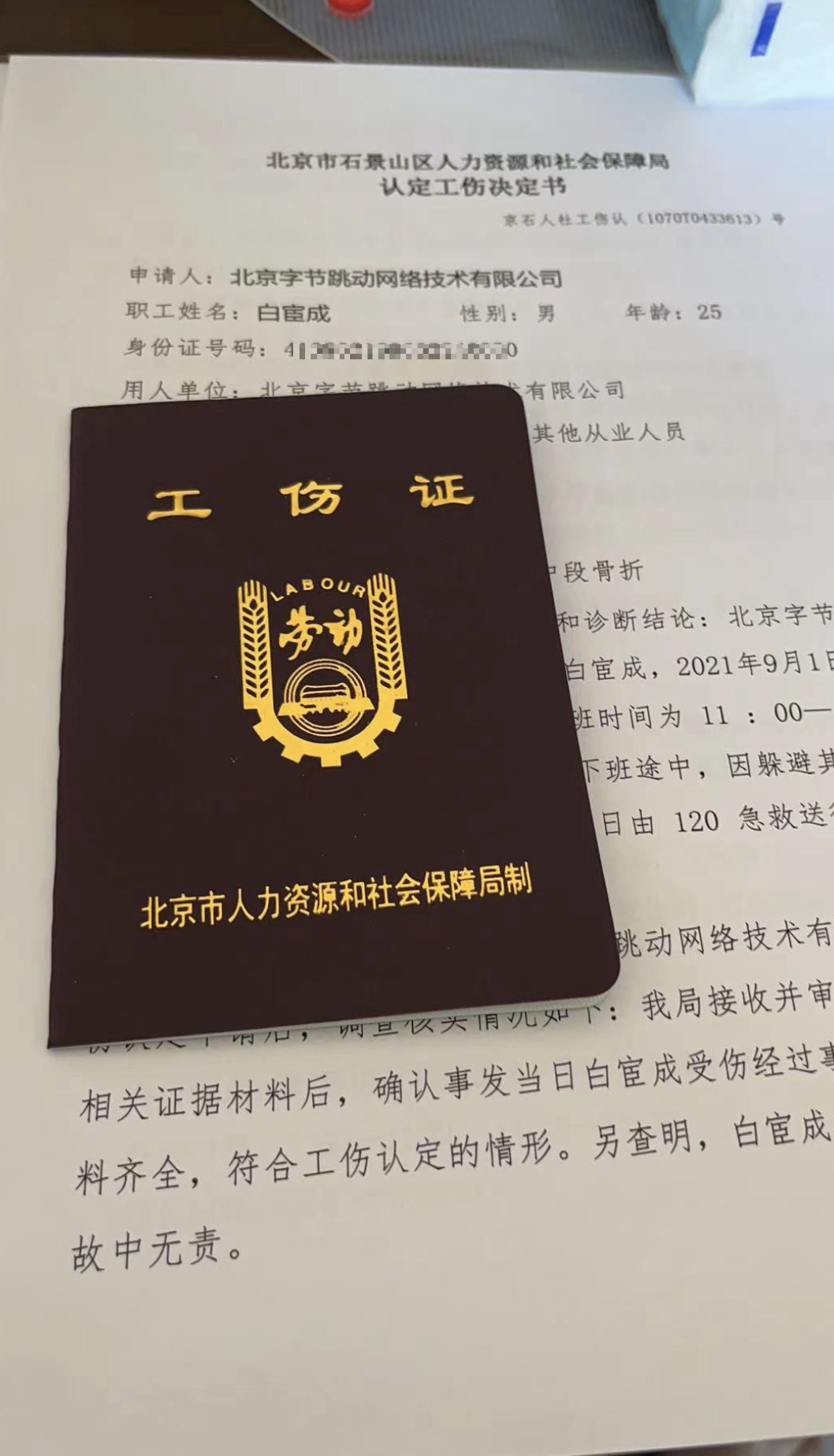

至于大家提到的“巨额赔偿”,这部分其实是指工伤的“劳动能力鉴定”部分,根据工伤保险条例,如果你的劳动能力鉴定获得了等级评定,则会获得相应的赔偿。但你认定工伤不意味着你一定有劳动能力鉴定等级,二者并不对等, 只是绝大多数的时候,我们看到的工伤往往都是较为重大的伤情,所以我们会下意识认为“工伤 = 巨额赔偿”。能否评级需要经过工伤部门的劳动能力鉴定委员会进行评审,评审通过后,获得等级,即可申请赔偿。

关于工伤定点医院和治疗医院

在你正常治疗的时候,你大概率是无法判断自己是否是工伤 & 能否认定。所以你会进行最方便的救治,因此这部分就只能通过手工报销申报来完成报销。

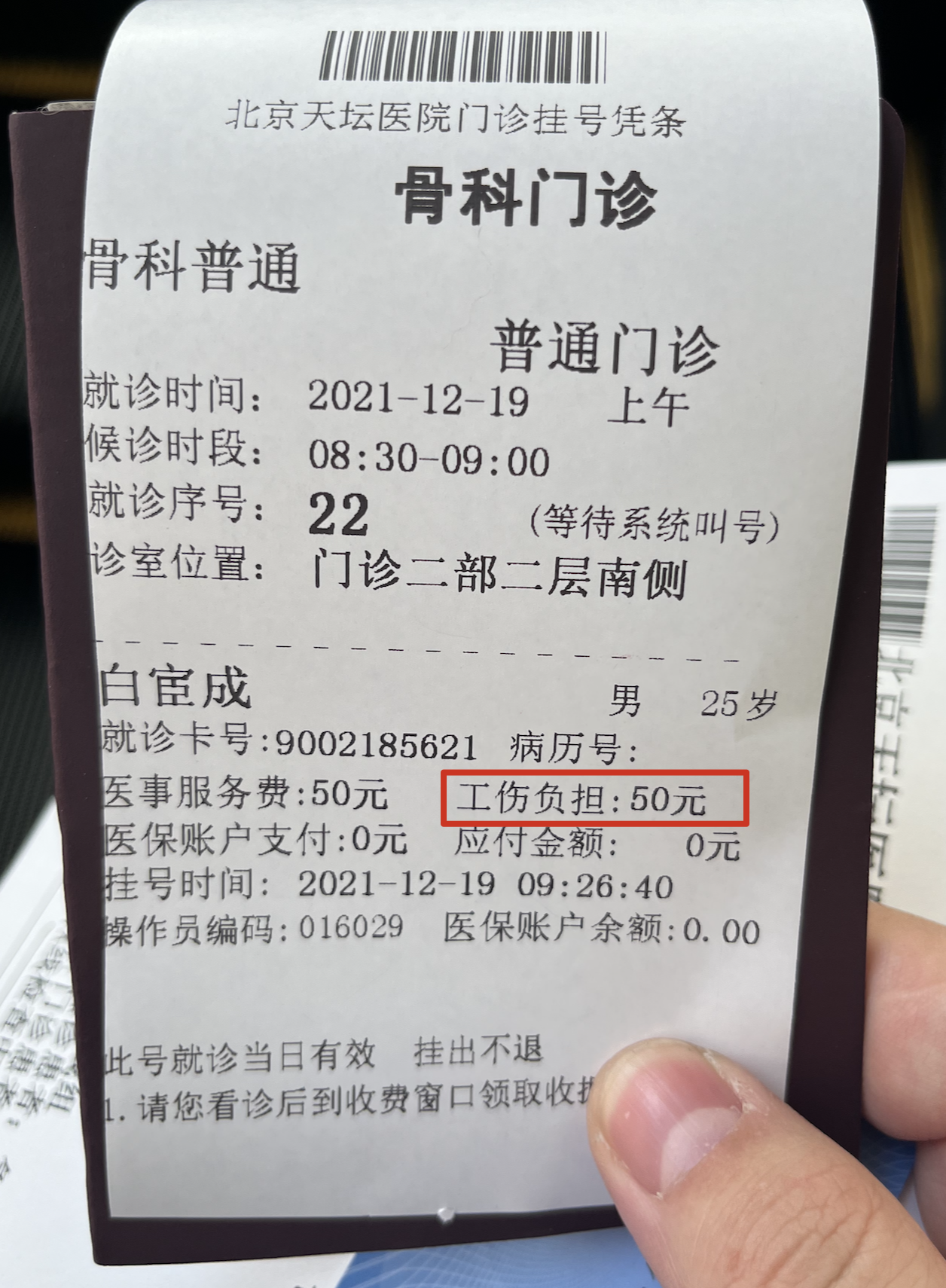

而工伤定点医院,则是可以使用你的工伤证进行就诊,通过工伤证直接进行工伤基金的费用报销(此部分待确认,主要是我的下一次手术在明年了。暂时只能根据公开信息确定,明年做手术了再同步这部分信息。)

其他

你在获得认证后,工伤部门会给你发放工伤证。你需要将其交给你的工伤办理同学,方便他进行办事。