我比较喜欢 MoneyWiz 的付费模式,对开发者友好,对消费者也很友好:

- 提供订阅版本:订阅版本可以免费使用,只是有广告,付费可以去广告,并使用一些高级特性。

- 提供买断版本:买断版本可以给那些希望一次性付费的用户。

开发阶段仅提供订阅版本;大版本特性开发完成后,提供买断的版本。用户可以根据自己的需要进行选择。

我比较喜欢 MoneyWiz 的付费模式,对开发者友好,对消费者也很友好:

开发阶段仅提供订阅版本;大版本特性开发完成后,提供买断的版本。用户可以根据自己的需要进行选择。

我一直以来,用的基本都是动态的博客,不管是 Zblog,Typecho,Ghost 还是最后选用的 WordPress ,都是动态的博客,很少去用静态的博客。

原因很简单。

静态博客很多时候都不提供很好的 RSS 支持,而 RSS 则是作为动态博客的标配功能提供。

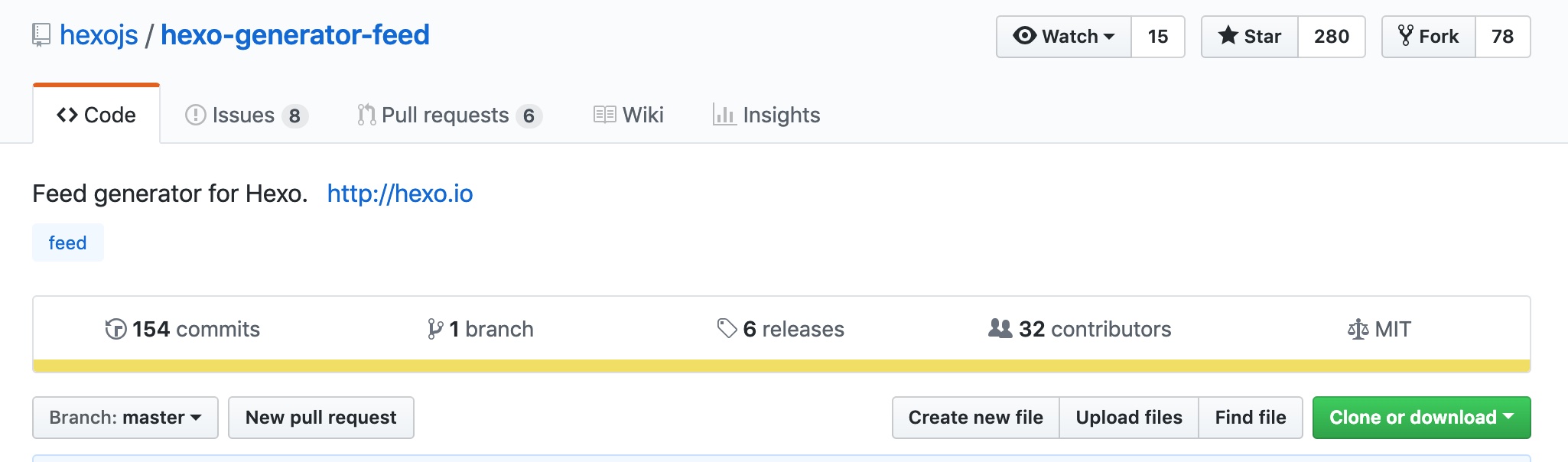

比如,Hexo,需要通过安装插件来支持,默认并不提供。

这样带来的问题就是,很多很好的博客没有办法通过 RSS 订阅,每次要看必须登陆到他们的网站上去看。然而我并不经常会登陆网站看东西。所以这些博客的更新最终也没有触达到我。

除了这种类型的 博客,更加讨厌直接使用前端 webpack 渲染的博客,更加不在于 RSS 标准。

我们在追求工具的高效,让工具越来越好用,我们可以更加简单的,使用高效的工具来完成我们的工作。

但是,你是否想过,我们去追求的这些高效,是否真的有价值?

我们花费大量的时间,去追求高效,可是,我们做的东西却并不完美,时常返工。

既然如此,我们何不花费大量的时间去思考,让问题被充分的思考、咀嚼,当我们得到了最终的结果以后,再去开始做事,或许能够把事情做好。

逛街时,看到街上有乞讨者,我没有给钱;而路过一位脚有点跛的先生给了一块钱,引发了我的思考。

为什么南来北往的健康人不愿意给钱,而行动不方便的先生却愿意给钱?

从我自己的角度来讲:

不过,换个角度想一想,也可以理解跛脚的先生,对于他来说:

因为酒香也怕巷子深。

面包店开门营业可以让面包的香气飘出去很远,南来北往之人一下子就闻到了,然后就可以去买东西了。

一直以来,都觉得 kfc、麦当劳这两家连锁非常的良心,即使是火车站也不涨价。所以我出行时,会优先选择这两家。

不过,想来还是我吃的比较少的缘故。

最近每天早上都会点一份 KFC 的油条豆浆,今天吃了一次火车站的 KFC,明显感受到涨价了。以往 13 元的套餐涨价为 19 元。

原来 KFC 不是不涨价,只是吃的少,感受不到。

对我来说,涨了价的 KFC,就是黑天鹅事件。

上了火车才发现,没有带纸。

要坐数十个小时的火车,可以说是很头痛了。

老爸曾说,纸这个东西借不得,因为别的东西都可以还,唯独纸这个东西因为你借了没办法还,所以就别借。

好在我可以很久不吃不喝。所以安全度过。

一直以来,我的脾气都是很好的,不愿与他人争吵,产生纷争,因为太过麻烦。

但是今天的确失态了。

回顾自己今天的原因,为什么我失态了?

我觉得主要是两点:

醒悟:

别让情绪操纵自己,做正确的事情,而不是符合情绪的事情。

作为一个开发者,相信你或多或少都会接触过测试,小到”单元测试“,大到”特性测试“,团队人少的开发自己测试,团队人多的专门招个人测试,甚至是有自己专门的测试团队、测试部门。

当我们从简简单单的关注功能到了关注代码质量、关注产品性能、关注软件工程的时候,我们就不可避免的要与测试打交道,可是,你又是否真正关注过测试?

在我看来,测试真正的价值是将软件工程中的一些变量,变成了不变的量。对于一个项目来说,变量越多,我们要处理的问题就越复杂。而测试可以确保我们需要的东西从变量,转变为常量。当他成为常量时,我们在后续的处理相对就更加简单了。

如果用线性代数的话来说,测试其实就是将维度降低了,你每写下一个测试,都将代表着你的软件复杂度的维度降低一维,你解决问题的难度也就越低。