深圳疫情,不得已又要重新自己做饭吃,而我做的菜也一直被女友夸赞好吃(当然,我自己也觉得还不错),于是,写一篇小文章,来分享一些做菜的小技巧,帮助大家做好一道菜。

做菜常规的洗菜、切菜、炒菜我并不想在这篇文章中提及,哪些内容相比于用文字来说明,更适合用视频的方式来传授。你可以在 B 站搜索王刚,看看宽油师傅如何做菜。

而我想分享给你的,是我自己做菜一些好吃的诀窍

渐进式调味,让你的菜口味轻重刚好

我和女朋友一直是我做饭,女朋友虽然偶尔也做菜,但难免味道不佳,后来我们聊过为什么,她常常说,自己做菜不是味道甜了,就是味道咸了,导致实际入口时就很难做的好吃。

当我了解到她的调味方式之时,便明白了她的问题在哪。

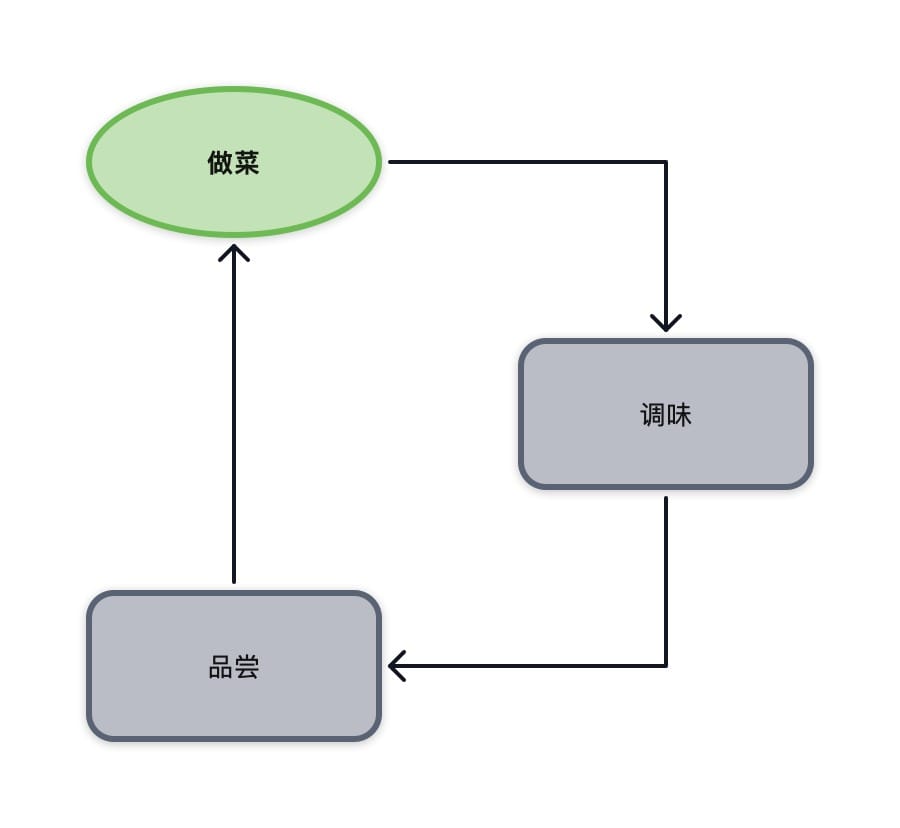

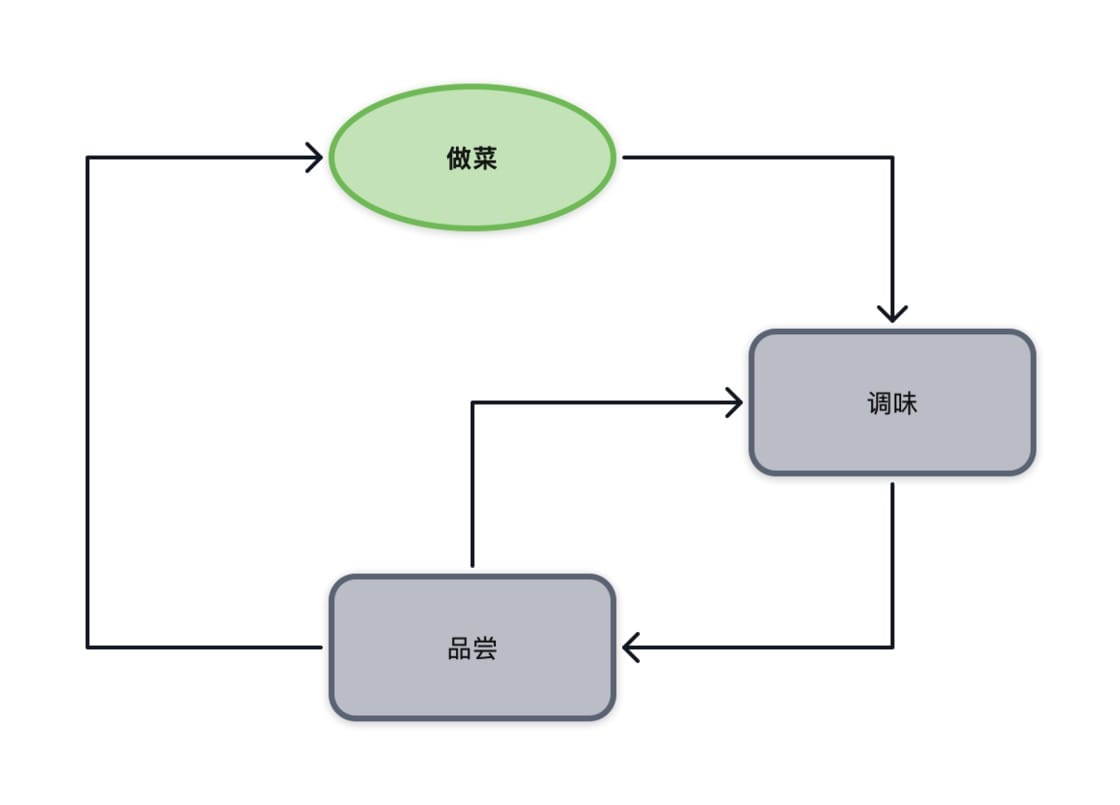

我们两个人在调味时的习惯是完全不同的,我的调味是大小两个循环,而她的调味,则只有一个大循环。

大循环是指做一道菜与一道菜之间构建反馈循环,调整每次的用量,从而调整味道,这导致无论是味道淡了,还是味道浓了,都需要等下一次做饭时再进行调整。反馈产生效果的概率极小(因为时间间隔太长,无法应用反馈)

而大小两个循环是指,除了外层的循环,在调味过程中,也在不断的进行调味和品尝,来将味道调整到一个合适的度。

通过这样的方式,你可以在当下做菜的时候,即刻感受到味道的咸淡,并进行调整。从而让每一道菜都不至于太差。而这道菜最终的结论调味,就可以应用在下一次重新做菜,让自己的调味更好。

个人建议,初始调味尽可能淡一点,这样方便慢慢加盐,但如果初始调味重了,后续加水可能会影响菜本身的口感。

巧用香料,丰富风味

我做菜以家常小炒为主,并不是很喜欢川菜、鲁菜浓重的调味,我的调味大多是以食物的本味为主,不过我还是会使用一些简单的香料,来丰富菜品的风味。

我常用的香料主要是两样:葱姜蒜粉和十三香。

我虽然知道丁香、八角、花椒、小茴香、大茴香等,但真正在日常做菜的时候,我碍于麻烦,更多使用的都是十三香,来集中调味。

十三香的好处是让你拥有一个大差不差的风味,但坏处是,你有可能做了 N 道菜,在香料带来的风味方面,还是寥寥无几。

不过,如果你不敢使用丁香之类的香料,那十三香绝对是一个好用的工具,简单方便。

除此之外,我还会选择使用葱姜蒜粉来炝锅(油烧热后倒一些粉,炝出香料的味道),同样是由于嫌麻烦,我很少会切葱姜来真正炒菜,大部分时候选择使用葱姜蒜粉。虽然很难达到我们用葱姜蒜的效果,但聊胜于无。

不过,对于如果你要长期做饭的来说,我还是很建议你仔细研究一下中餐中的香料,以及他们能产生不同的风味,对于做出一道好菜来说,香料是必不可少的。

过水处理,让麻烦的菜变简单

在做菜时,我经常会遇到一些不太好“炒熟”的菜,比如笋、莴苣、莲藕。但如果你又想吃这些菜的风味,那不妨先讲这些菜进行一个简单的过水处理。

烧一锅水,将这些菜切好,并过水进行简单的烹饪,让其断生,捞出控水,在进行爆炒,会让这些不那么容易炒熟的菜变得更容易炒熟,同时也让炒菜变的更加单纯。

在没有过水时,爆炒承担了将菜炒熟和调味两个任务。而如果先对这些菜进行了过水烹饪,就会讲炒熟的工作交给水煮,而在爆炒的时候,更加专注调味,既可以让你的菜炒熟,又可以让你的菜可以被均匀的调味。

过油定形,让你的菜更好看

除了过水,还有一个非常重要的做菜技巧,就是过油。过水会让菜可以更加软糯,而过油则可以让菜在熟的同时,还保留其本来的形状和口感。这一点在 B 站看过宽油师傅王刚的视频的同学应该深有体会。

由于宽油处理麻烦, 在实际上我们家庭做菜中很少使用,不过,除了直接使用油炸的方式以外,你还可以考虑用空气炸锅、烤箱等工具来进行预处理,可以实现类似的效果。

菜后调味,让你的菜更有味

我自己炒菜的时候,一般调味分两个环节,一个环节是调风味,也就是前面提到的渐进式调味的部分。这一部分主要依赖的是盐、十三香、辣椒、胡椒等具有强烈风味的调料。而第二个环节就是提鲜,提鲜我会放在菜出锅之前来进行。

这个时候,我会借助味精或者蚝油来进行。根据所使用的菜品(青菜我会更喜欢用蚝油,而其他本身有比较重风味的菜则会使用味精)。

需要注意的是,提鲜的调料往往比较怕高温,一定是在熄火之后,再加入进行搅拌,从而获得提鲜的效果。如果你在炒菜的过程中加入,可能会让提鲜本身失去了效果。

总结

每个人做菜的时候往往都会有一些小的技巧和方法,借助这些技巧和方法,你也可以做出更好吃的饭菜。

在吃上多用心,让自己吃道好菜。