我目前所在的产品开始出现一些不太好的情况。

比如,产品能力不停发新能力的同事,原有能力因为各种坑导致产品不断在填之前的坑。

比如,产品未经深度思考,急匆匆的加入各种各样的新功能,然后在开发阶段不断修改需求,整个产品的迭代不断 Delay。

越来越多的乱象,不停的观察。

我目前所在的产品开始出现一些不太好的情况。

比如,产品能力不停发新能力的同事,原有能力因为各种坑导致产品不断在填之前的坑。

比如,产品未经深度思考,急匆匆的加入各种各样的新功能,然后在开发阶段不断修改需求,整个产品的迭代不断 Delay。

越来越多的乱象,不停的观察。

好的自媒体应该像一一个有趣的人带你爬山。带你的人领先太多了你跟不上,他落在你后面又起不到作用。

六神磊磊

欢迎大家来加我好友~

傲慢会让我们看不到一些人,让我们囿于自己的小圈子,不愿走出舒适区,长期来看,这样的行为会让我们失去我们向那些(看起来)不如我们的人学习的可能。

从某种角度来说,向(看起来)比我们更强的人学习可以有效的提升我们学习的效率,但,也会让我们失去一些可能性。

现在的我们太过于焦虑,所以我们对于成功无比的渴求。

本文的初稿源自 2020 年 4 月 16 的 quick note

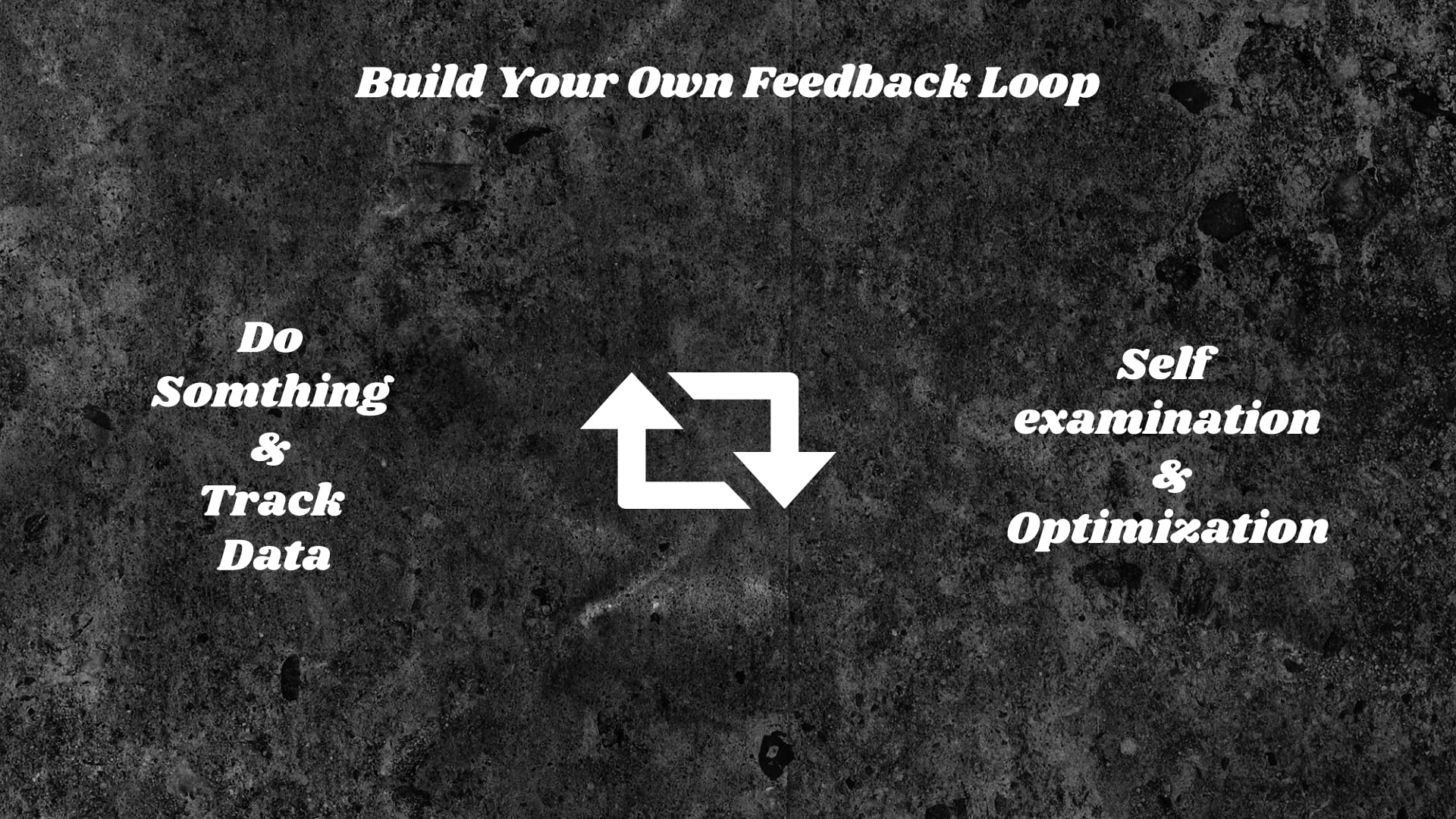

我最近在工作中经常要指导一个同组的小伙伴工作。原因是,虽然年龄上他比我大,但是不知道为什么,他似乎并没有养成反思、复盘的习惯,也并没有习惯去整理、总结自己的经验、教训。这让我们在合作过程中,令我十分痛苦,他的工作效率低的可怕。

但是,在我看来,这些东西对我们来说是十分必要的,有这些反思、复盘,才能让我们知道自己哪些事情做错了、哪些事情做对了。

古人也有相同的看法,比如,李世民是这样说的:

夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。

李世民

单纯有反思的意识并不足够,因为反思并不能凭空进行,我们的大脑并不值得我们信任,我们常常会忘记很多东西,在此基础上,我们需要记录,通过记录,补全我们大脑的缺陷。

从这个角度来看,这也是我在写自我量化指南的原因。

2020 年 4 月26 日更新:

知识这东西就得经常地核实和订正,尤其是那些从别人那里听来的知识

卓克

今天在读《单核工作法》的适合,突然想起来,其实还可以有一个单屏幕工作法。

当我们只使用一个屏幕进行工作的时候,我们的主界面只有一个窗口,这样会让我们的注意力始终集中在一个窗口中,从而降低我们的工作压力。让我们没有那么容易走神。

多个屏幕看似可以让我们更好的工作,可以同时有多任务,但同时也会带来更多的干扰,这些干扰反而会让我们降低成本。

“在面包中夹入馅料,除此之外一切皆为自由发挥。”这便是对三明治最好的诠释。

我目前在的组里有一个年轻的实习生,和我一样,都是程序员,目前在组里的工作,也是他负责了大量的开发的工作,而我更多的去做运营相关的动作。

在开发的时候,我发现了我们二者的不同。

在开发一个产品的时候,我的开发顺序是

先写后台功能-> 再写前台样式

而实习生则不同,他的顺序和我正好相反

先写前台样式->再写后台功能

这是个很有意思的现象,按照一般的软件开发顺序而言,我的开发顺序其实是不正常的,而实习生的顺序才是正常的。

这个问题让我思考,到底为什么我要这么做?

后来想了想,这个可能是我的出身问题,我从运维工程师出身,后演变成后端程序员,也就是近两年才开始成为一个前端工程师,这种路径依赖,让我习惯性先写后端。

不过,这样也有这样的好处,就是我会先去校验核心功能是否可以完成,再去搞定具体的样式,从而避免了有可能出现的UI都写好了,最后功能无法实现的问题。