在之前的文章《辛苦不是坏事,没成长才是》当中,我倡导大家不要关注辛苦本身,而是关注辛苦背后的成长。

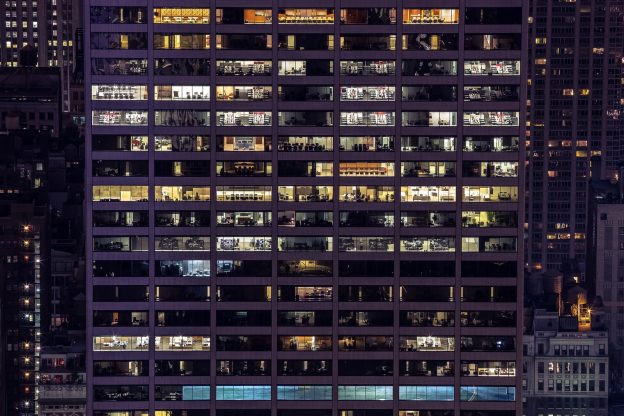

而这一篇,我想聊聊为什么你永远在加班?

加班分为三种加班情况:

1. 企业氛围太差

我们绝大多数人都很抗拒那种明明没有事干,但为了解决老板心中的恐惧,不得不留下来做一些没有意义的加班。

对于这种场景,我之前就提过建议,早点跑路,不要把自己的人生和精力都浪费在这种垃圾公司上。如果现在没办法跳槽到好的公司,就把这个没有意义的时间用来学习,助力自己的跑路。

2. 你蹭公司的空调学习

对于很多年轻人来说,生活的丰富度是比较低的,刚刚毕业,没有那么多的业余活动,所以会有不少的时间空闲。

如果是这样的情况,那鼓励你在公司看书学习,蹭公司的空调。只要是脑子正常的老板,一般不会因为你在公司学习而给你很差的评价。

3. 事情真的很多,做不完,需要加班来做

在工作中,大家都会有非常多的事情要去做,你有大量可以做的事情和要做的事情。你觉得自己没办法在 8 小时工作内完成,所以要加班来完成。

不过,在你加班之前,你有没有认真思考 & 评估过你的工作 —— 他们的优先级是什么样的?

你需要加班很有可能不是时间真的不够,而是你做事的优先级错了,优先做了低优的事情,而不是高优的事情。违背了优先级做事,所以需要加班来补充高优先的事情。但现实是很多事情都是可以接受晚一点交付的,那就没必要去着急做可以晚交付的事情。

控制好你的优先级,并坦然接受把最重要,最高优的事情给做完,至于剩下的慢慢做也完全 OK。