我虽然如今已经不在大厂,但之前的经历,让我有不少大厂的朋友,从大家熟悉的 BAT,到华为、网易、美团、字节跳动等企业,我基本上都有一些朋友在其中。自然,也就少不了人来找我帮忙推荐候选人/推荐工作。

不过,我今天想给那些希望我帮忙内推工作/实习生的人写一篇文章,说明如何找我帮你内推工作更有效。

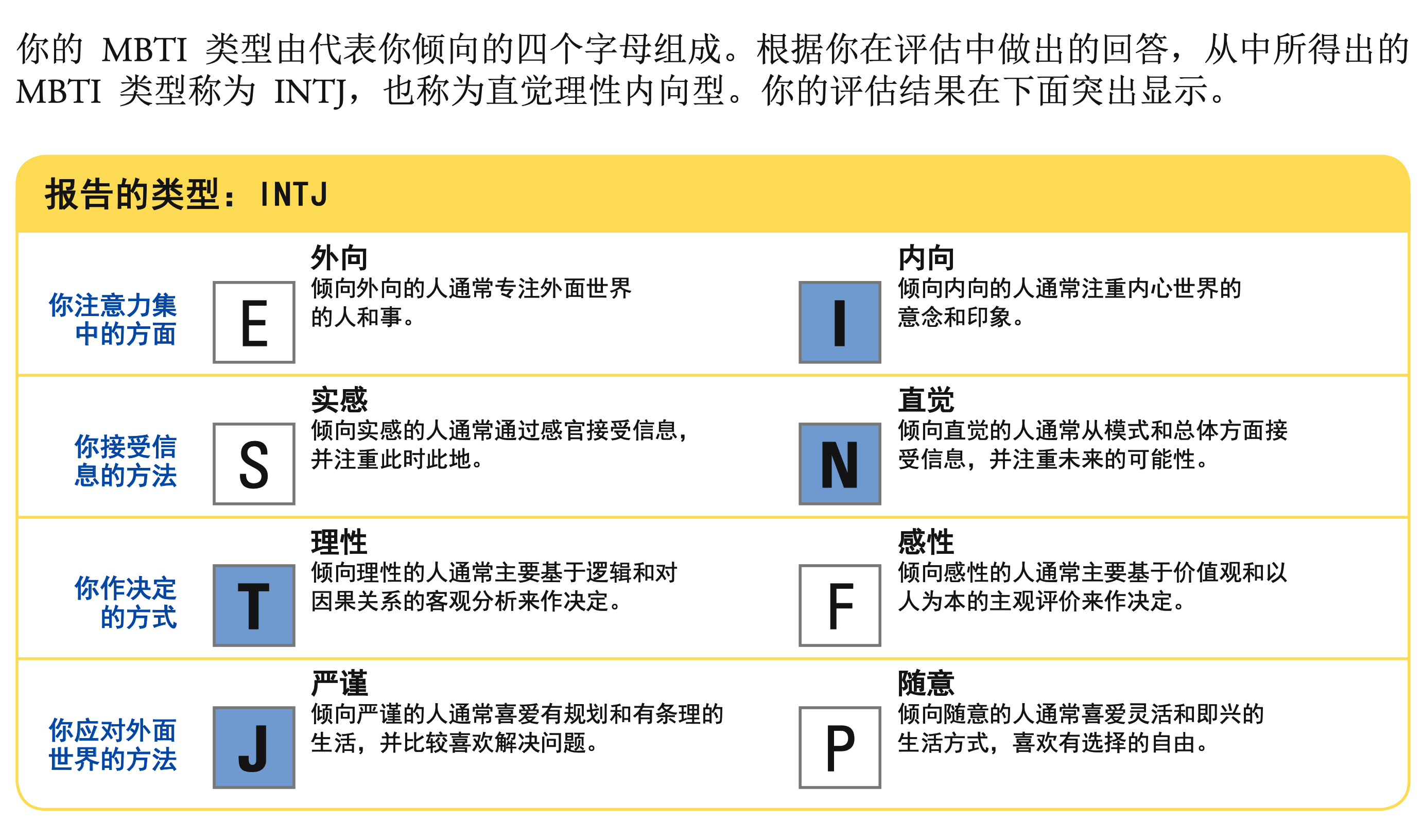

内推工作流

我如何帮你内推

首先,我必须要声明的是,帮你内推,也是我找到对应企业的员工,请他来帮你内推,因此,我并不会参与到内推的流程中去,我更多是一个掮客的角色,帮你们拉通信息。

企业员工如何帮你内推?

内推是一个很模糊的名词,我们总感觉「hey,老白,帮我内推一个运维的岗位吧」,我就能帮到你。但实际上,由于一个大型企业内往往同一个岗位有不同的部门、团队招聘,具体的工作要求也是不同的,你投递的岗位不同,会影响你的最终的命中率、面试体验等。而作为一个掮客的我,也很难要求我的朋友在帮你内推精挑细选(毕竟人家还有自己的工作),因此,出于对自己负责的态度,也希望你认真对待这一次内推。

而有一些大厂会对候选人面试次数有限制,比如大家一直在传 Google 的面试次数有限制,如果多次面试不过,就永远没有机会了。因此,我非常建议你在内推前,明确自己的内推目标。

推荐的内推工作流

以下是我推荐你在内推的时候要做的事情。

1. 打开企业的招聘官网,找到你想要去求职的职位

你想要去的企业大多是头部的企业,而这些企业其实大部分时候不太会去我们所熟悉的照片网站上去招聘(很多时候都是公司的员工去这些网站上开账户,然后拿简历做内推)。因此,如果你想要别人帮你内推,首先要找到对应公司的招聘网站,并在其中筛选你想要的岗位。

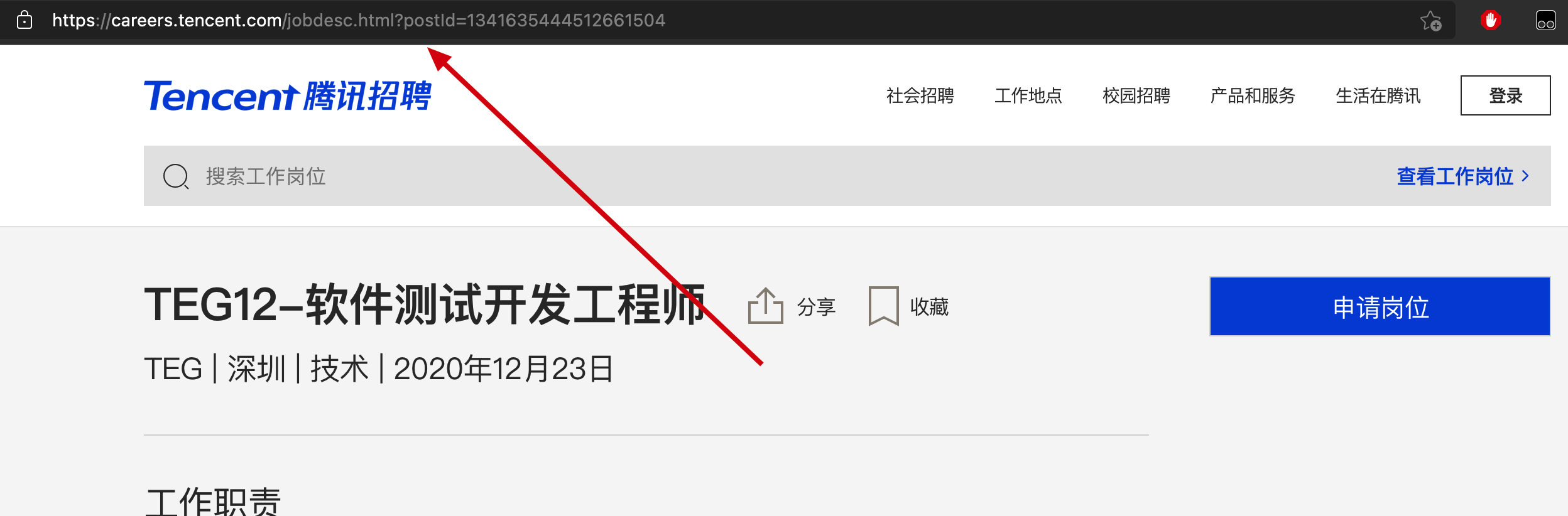

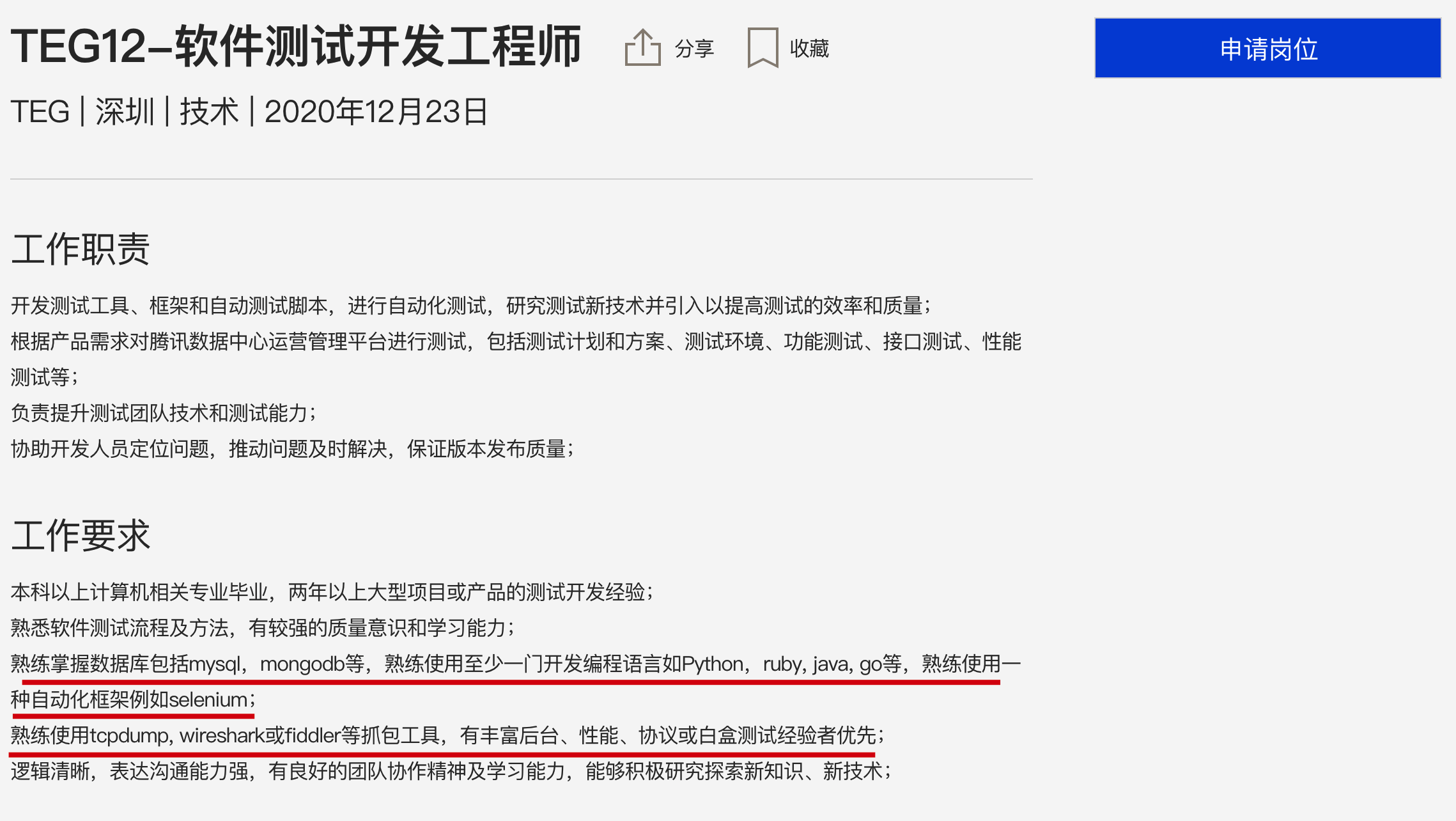

举例,假设你想要在腾讯找一份测试工程师的工作,你需要找到腾讯招聘的官网(https://careers.tencent.com/),输入你想要搜索的关键词,并找到其中适合你的工作。

然后点击进入你想要投递的工作,进入详情页,复制岗位的地址。这个地址就是后续你需要给我的,需要内推的岗位的链接。

2. 修改你自己的简历

找到了你想要投递的岗位后,你需要查看岗位的相应的要求,调整你的简历,让你的简历中的重点可以更加轻松的被 HR、面试官看到。(这里是强调重点,而非作假。简历造假是重大的信用问题)。

修改简历方面,网上有很多的文章和经验分享,这里就不再一一赘述。

如果你没有信心,建议找一些做过人力资源的朋友,帮忙给看一下,他是否能够看懂你的简历,从你的简历中择取必要的信息。

3. 找我帮你内推

当你准备好了自己的简历,就可以找我让我帮你找人内推了。一个比较高效的方式是,你直接按照如下格式来和我沟通:

老白,我想去 XXX 企业,你能不能帮我内推一下?

我想去的岗位是 XXXX,这是岗位链接:https://example.com

这是我的简历 XXXX

并生成 PDF 简历,作为附件发给我。

此外,内推的时候往往还需要填写一些基本信息,比如你的邮箱等信息,请确保你的简历中包含联系方式,不然 HR 即使看到你的简历,也无法联系到你。

4. 等待内推反馈

当我拿到你的上述信息,如果确认能够帮你内推,我就会找在对应企业的朋友,帮你内推岗位。而且,如果他觉得他希望和你做进一步沟通,或帮你同步内推的进度,我会在征得他同意的情况下,给你们拉群。但如果他不愿意,我也没办法帮你拉群。

5. 等待 HR 联系你

如果你的简历符合要求,那么 HR 会在收到你的简历的一周内联系你,在这段时间里,你需要做的就是好好整理自己的所学,做好面试的准备。

总结

我虽然自己不在大厂里,但这么多年的经历,也有不少的朋友在大厂里。如果你想要我帮你内推, 我比较建议你做好一些基础准备,然后按照上述的流程,提供信息给我,让我帮你内推。