最近在处理 Linux 中国的静态站点,在技术选项上,为了方便修改,选择了 Hexo 来建设。

数据从 Discuz 转换到 Markdown 已经处理好了,但在构建过程中遇到了一些问题,会报如下错误

☁ linux [main] ⚡ hexo g

INFO Validating config

INFO Start processing

INFO Files loaded in 2.37 min

<--- Last few GCs --->

[4685:0x118008000] 188193 ms: Scavenge (reduce) 3974.1 (4131.6) -> 3974.1 (4131.6) MB, 1.96 / 0.00 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.117) allocation failure;

[4685:0x118008000] 188198 ms: Scavenge (reduce) 3977.5 (4135.0) -> 3977.5 (4135.0) MB, 1.88 / 0.00 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.117) allocation failure;

[4685:0x118008000] 188202 ms: Scavenge (reduce) 3981.0 (4138.5) -> 3981.0 (4138.5) MB, 1.79 / 0.00 ms (average mu = 0.143, current mu = 0.117) allocation failure;

<--- JS stacktrace --->

FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory

----- Native stack trace -----

1: 0x104762660 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

2: 0x1048dcc84 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

3: 0x1048dcc34 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

4: 0x104a82410 v8::internal::Heap::CallGCPrologueCallbacks(v8::GCType, v8::GCCallbackFlags, v8::internal::GCTracer::Scope::ScopeId) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

5: 0x104a84e98 v8::internal::Heap::ComputeMutatorUtilization(char const*, double, double) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

6: 0x104a84b80 v8::internal::Heap::RecomputeLimits(v8::internal::GarbageCollector) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

7: 0x104a83f08 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::internal::GarbageCollectionReason, char const*) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

8: 0x104a829a4 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags)::$_6::operator()() const [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

9: 0x104a8277c void heap::base::Stack::SetMarkerAndCallbackImpl<v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags)::$_6>(heap::base::Stack*, void*, void const*) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

10: 0x104680028 PushAllRegistersAndIterateStack [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

11: 0x104a8122c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

12: 0x104a7977c v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

13: 0x104a79f20 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

14: 0x104a61988 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

15: 0x104a58874 v8::internal::MaybeHandle<v8::internal::SeqTwoByteString> v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawStringWithMap<v8::internal::SeqTwoByteString>(int, v8::internal::Tagged<v8::internal::Map>, v8::internal::AllocationType) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

16: 0x104d74a6c v8::internal::Runtime_StringBuilderConcat(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

17: 0x104573954 Builtins_CEntry_Return1_ArgvOnStack_NoBuiltinExit [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

18: 0x1045e94c4 Builtins_RegExpReplace [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

19: 0x1045625ac Builtins_StringPrototypeReplace [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

20: 0x1044e8b84 Builtins_InterpreterEntryTrampoline [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

21: 0x1289db514

22: 0x1289dbae4

23: 0x128def07c

24: 0x1289db514

25: 0x128d2de58

26: 0x1289db514

27: 0x1289d9e20

28: 0x1288da1d8

29: 0x128de4df4

30: 0x1288ce2bc

31: 0x1288c99d8

32: 0x1288de57c

33: 0x1288de6d8

34: 0x1288d0654

35: 0x1044e68ac Builtins_JSEntryTrampoline [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

36: 0x1044e6594 Builtins_JSEntry [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

37: 0x1049fca88 v8::internal::(anonymous namespace)::Invoke(v8::internal::Isolate*, v8::internal::(anonymous namespace)::InvokeParams const&) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

38: 0x1049fc480 v8::internal::Execution::Call(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>, int, v8::internal::Handle<v8::internal::Object>*) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

39: 0x1048f093c v8::Function::Call(v8::Local<v8::Context>, v8::Local<v8::Value>, int, v8::Local<v8::Value>*) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

40: 0x104681110 node::InternalMakeCallback(node::Environment*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*, node::async_context) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

41: 0x104681508 node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*, node::async_context) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

42: 0x1047001fc node::Environment::CheckImmediate(uv_check_s*) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

43: 0x107d57ec8 uv__run_check [/opt/homebrew/Cellar/libuv/1.47.0/lib/libuv.1.dylib]

44: 0x107d52cc4 uv_run [/opt/homebrew/Cellar/libuv/1.47.0/lib/libuv.1.dylib]

45: 0x1046819dc node::SpinEventLoopInternal(node::Environment*) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

46: 0x1047a9ad4 node::NodeMainInstance::Run(node::ExitCode*, node::Environment*) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

47: 0x1047a983c node::NodeMainInstance::Run() [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

48: 0x104722e80 node::Start(int, char**) [/opt/homebrew/Cellar/node/21.5.0/bin/node]

49: 0x187fb10e0 start [/usr/lib/dyld]

[1] 4685 abort hexo g

Code language: HTML, XML (xml)

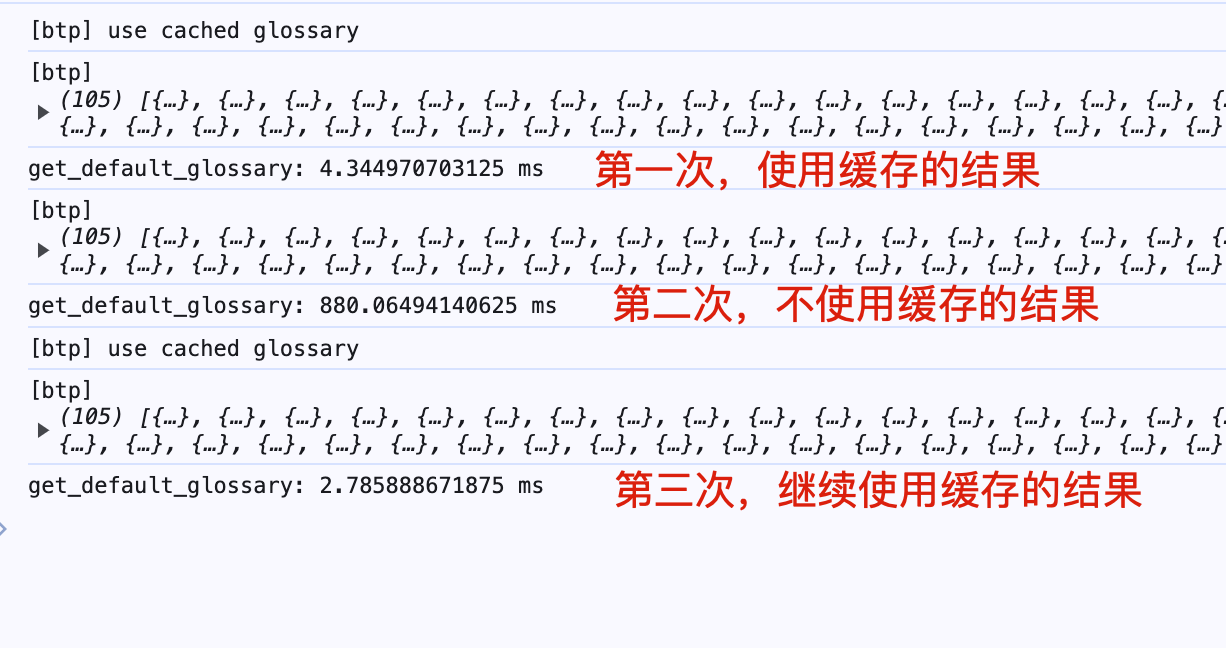

这个报错中,最有价值的便是 FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed – JavaScript heap out of memory。

这个报错的意思是目前 JavaScript 使用的内存已经超出了可用范围,导致程序挂掉,而如果想要解决这个问题,只需要分配更多的内存给 Hexo 即可。

只需要在构建的命令前加入NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=24576,就可以分配更多的内存给 Node.js 。这里的 24576 是 24GB 内存的含义,你可以根据你的需要来选择。

PS. Linux 中国的数据太多,以至于我用 Hexo 分配了 24GB 都不行。。我决定换 Hugo 了。。希望 Hugo 可以。。。