这个是个好问题:

- 为什么是产品来决策优先级?而不是研发而不是运营而不是项目经理?这个背后的核心到底是什么?

- 产品决策优先级的底层逻辑到底是什么?如果底层逻辑可以迁移,是不是别人也可以决策优先级?

我的答案如下:

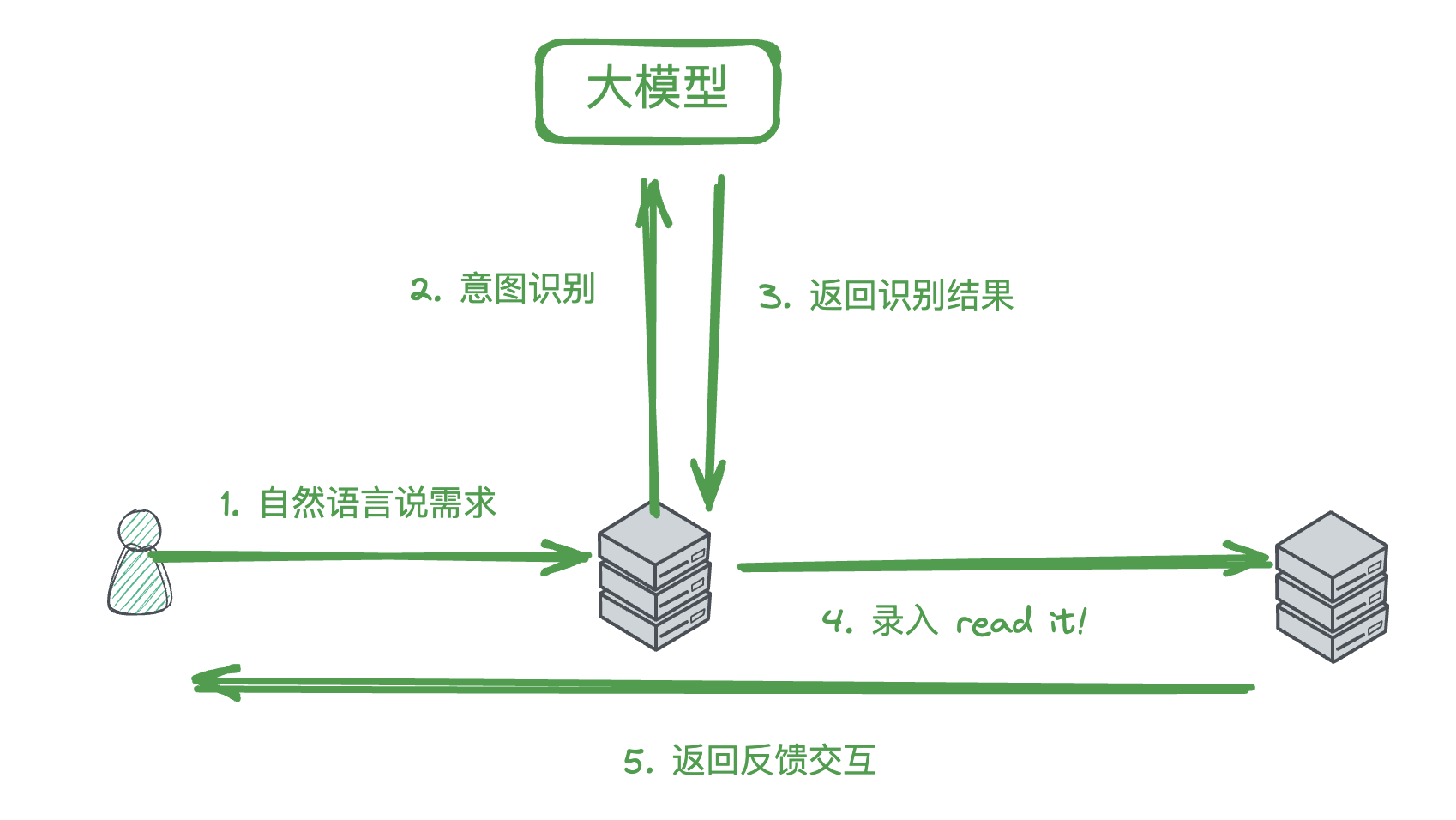

- 产品决策的优先级核心逻辑是信息补全,产品让渡了一部分时间去参与各种会议,来换取足够的上下文,并基于这些上下文做出决策和调整。

- Leader 的预期是产品会被拉到各种不同的群 / 上下文里,梳理不同的信息,明确优先级,并帮助业务达成目标。

- 严格来说,一个好的产品需要的能力挺多的,你需要有用户感知、项目经验、沟通能力等各种不同的能力,才能更好的当产品。正是这样的原因,也让产品可以成为团队中的 Connector ,对齐不同人的信息和上下文。

- 产品决定大范围的优先级,但一些细节的优先级可以由具体执行的人来决策,毕竟要让听到炮火的人来做决策,才不会出现问题(也依赖听到炮火的人的能力)。

总结一下:

- 产品的决策底层逻辑是信息,这个人可以是运营/产品/研发,只需要让渡时间来做这些事情,你就可以成为这个做决策的人。